Queste foto sono un po’ strane, sono una specie di anticipazione bizzarra. Le ho scattate al manicomio di Racconigi il giorno della maratona fotografica, correva l’anno 2019; è raro trovare un mio scatto urbex in bianco e nero, ritengo che il genere richieda il colore (lascio le eccezioni al ritratto), ma per una volta ho deciso di fare uno strappo alla regola. Le ho presentate in concorso (non tutte in realtà), quasi per gioco, per provocazione: anziché esaltare le bellezze ho preferito puntare il dito sulla piaga. Risultati scarsi ovviamente, ma questo anche per colpa della Canon EOS 77D che quel giorno sostituiva l’ammiraglia in riparazione post-trauma. Nelle prossime ore tornerò in modo ampio sull’argomento Fabbrica delle Idee, ergo possiamo tranquillamente definire queste immagini come una sorta di prologo.

La proposta di costruire un manicomio viene esposta dall’Amministrazione provinciale di Genova nel 1892. Viene individuata un’area di 70.000mq a Quarto dei mille, vince il concorso l’ingegnere Vincenzo Canetti, e l’appalto viene affidato alla ditta milanese Francesco Minorini. I lavori procedono spediti è già nel 1895 viene completata parte del progetto, così 377 pazienti sono accolti nel nuovo manicomio: essi vengono trasferiti all’alba con mezzi appositamente noleggiati, al fine di evitare “l’inopportunità della folla, che certamente si sarebbe agglomerata lungo le vie ad osservare il convoglio dei pazzi”.

Concluso il conflitto mondiale, l’ospedale si ripopola progressivamente, il primo intervento nel dopoguerra risale al 1963, quando a causa dell’aumento del tasso di mortalità, viene creata una Commissione speciale al fine di valutare le condizioni della struttura. Nello stesso anno nasce la psicoterapia e si definisce un piano di ristrutturazione per l’intero complesso. Nel 1969 viene aggiunto finalmente un nuovo padiglione per colmare le carenze di spazio, dal 1978 però, grazie alla legge Basaglia, il manicomio viene progressivamente dismesso sino alla definitiva chiusura del 1997. Il resto è storia, da diversi anni si cerca un recupero del manicomio di Quarto: purtroppo la burocrazia è un muro di gomma e i risultati sono davvero scarsi.

Il 13 Maggio 1978 entrava in vigore la famosa Legge Basaglia: “Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori”. Sono passati solo 40 anni dalla legge che in Italia impose la chiusura dei manicomi, eppure se parliamo di camicie di forza ed elettroshock sembra di raccontare un altro mondo.

Da anni ormai si parla di riconversione, soprattutto per la zona in cui si trova lo stabile: in pieno centro cittadino; eppure per una serie di motivi politici, finanziari e architettonici la situazione non si sblocca. Ed è un vero peccato. In questi giorni, complice l’importante ricorrenza storica, ho letto tanti articoli sugli ex manicomi in Italia e sulla loro situazione attuale: Racconigi non è l’unica città a vivere questa situazione, mi vengono in mente Voghera, Volterra, Vercelli, Genova, Mombello. Il punto è che ci sono anche esempi positivi al quale ispirarsi, come l’ex ospedale psichiatrico di Trieste dal quale partì la rivoluzione Basagliana: oggi è in parte recuperato e trasformato. Lo spazio non manca, le idee probabilmente nemmeno, i soldi si trovano: credo che nel 2018 sia giusto e doveroso far partire una nuova rivoluzione, sempre nel nome di Franco Basaglia, che permetta all’Italia di liberarsi di queste strutture fatiscenti per creare qualcosa di nuovo.

Il manicomio di Racconigi, unico in provincia, venne allestito nel 1871 nel padiglione «Chiarugi», un palazzone di oltre diecimila metri quadrati, costruito a cavallo fra 700 e 800, prima come ospizio per i poveri, poi adibito fino al 1868 a collegio militare. Un uomo e una donna rispettivamente di Barge e Monastero Vasco, nel 1871, furono i primi ricoverati. Con gli anni, in particolare dopo la Grande Guerra 15/18, la struttura si ingrandì, fino ad occupare una dozzina di ettari. Si aggiunsero altri padiglioni: il «Morselli», il «Marro» e il «Tamburini», la lavanderia, la centrale termica, la colonia agricola, il parco, l’acquedotto. Una «città nella città» totalmente autosufficiente. Negli anni ’70 i ricoverati sfioravamo i 1.500 e vi lavoravano più di trecento addetti: 7 medici, 52 infermiere, 121 infermieri, oltre a 67 suore (che agli inizi erano 140), impiegati, cuochi, sarti, muratori, macellai, panettieri. (La Stampa)

Non è importante tanto il fatto che in futuro ci siano o meno manicomi e cliniche chiuse, è importante che noi adesso abbiamo provato che si può fare diversamente, ora sappiamo che c’è un altro modo di affrontare la questione; anche senza la costrizione. (Franco Basaglia)

L’ex ospedale psichiatrico di Vercelli (che possiamo anche chiamare manicomio senza alcuna paura) venne costruito nel 1930 per la cura delle persone affette da malattie mentali ed è composto da 20 padiglioni di cui solo 1 attualmente funzionante. Le sue dimensioni sono mastodontiche, parliamo di circa 125000 metri quadri immersi nel verde: al suo interno trovano spazio anche una chiesa, posizionata centralmente, e un teatro, il Benedetto Trompeo, andato in parte a fuoco e decisamente pericolante. Con l’arrivo della legge Basaglia nel 1978 chiude (come tutti i manicomi italiani) e viene trasformato nell’azienda ospedaliera di Vercelli sino al 1991 anno della definitiva cessazione.

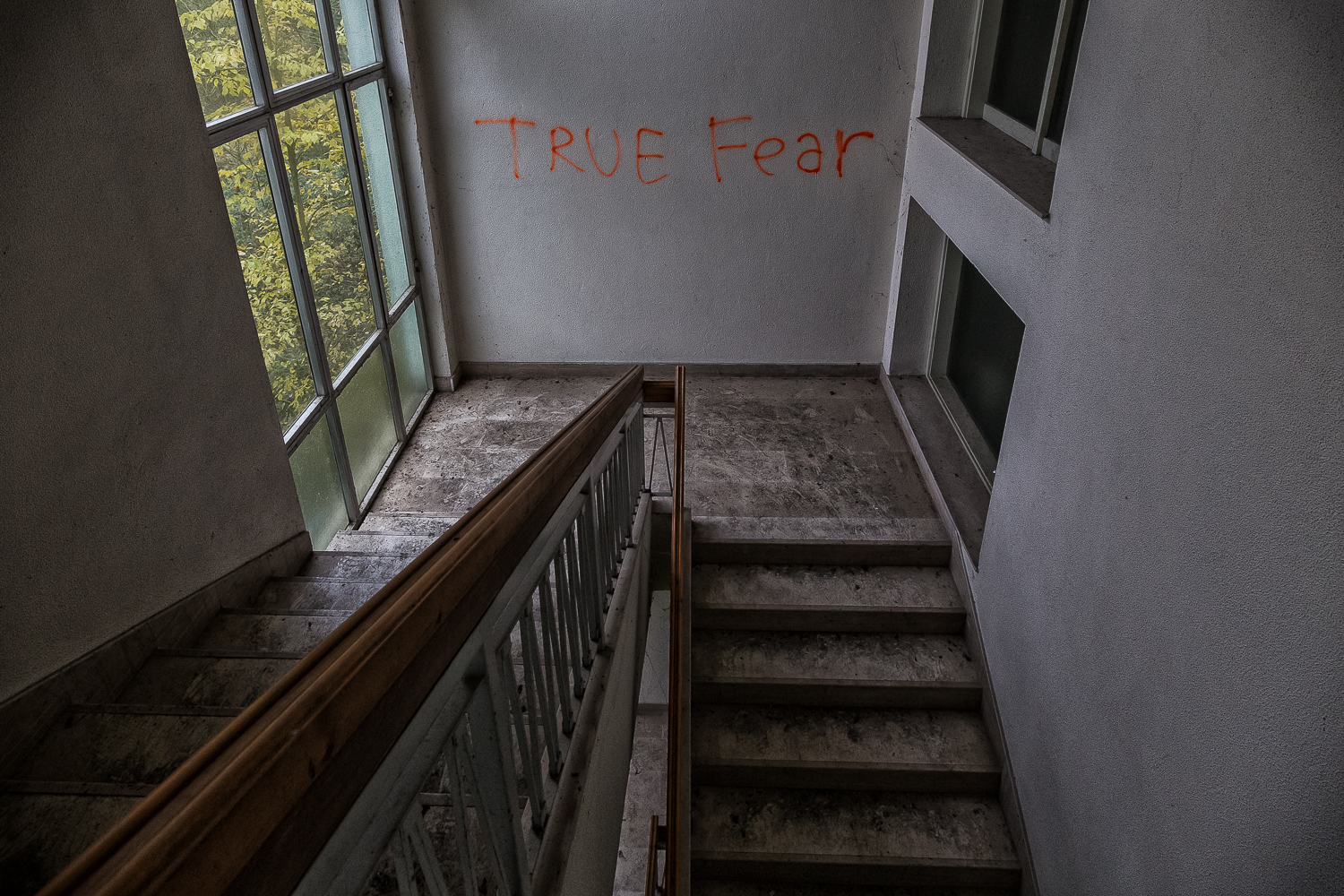

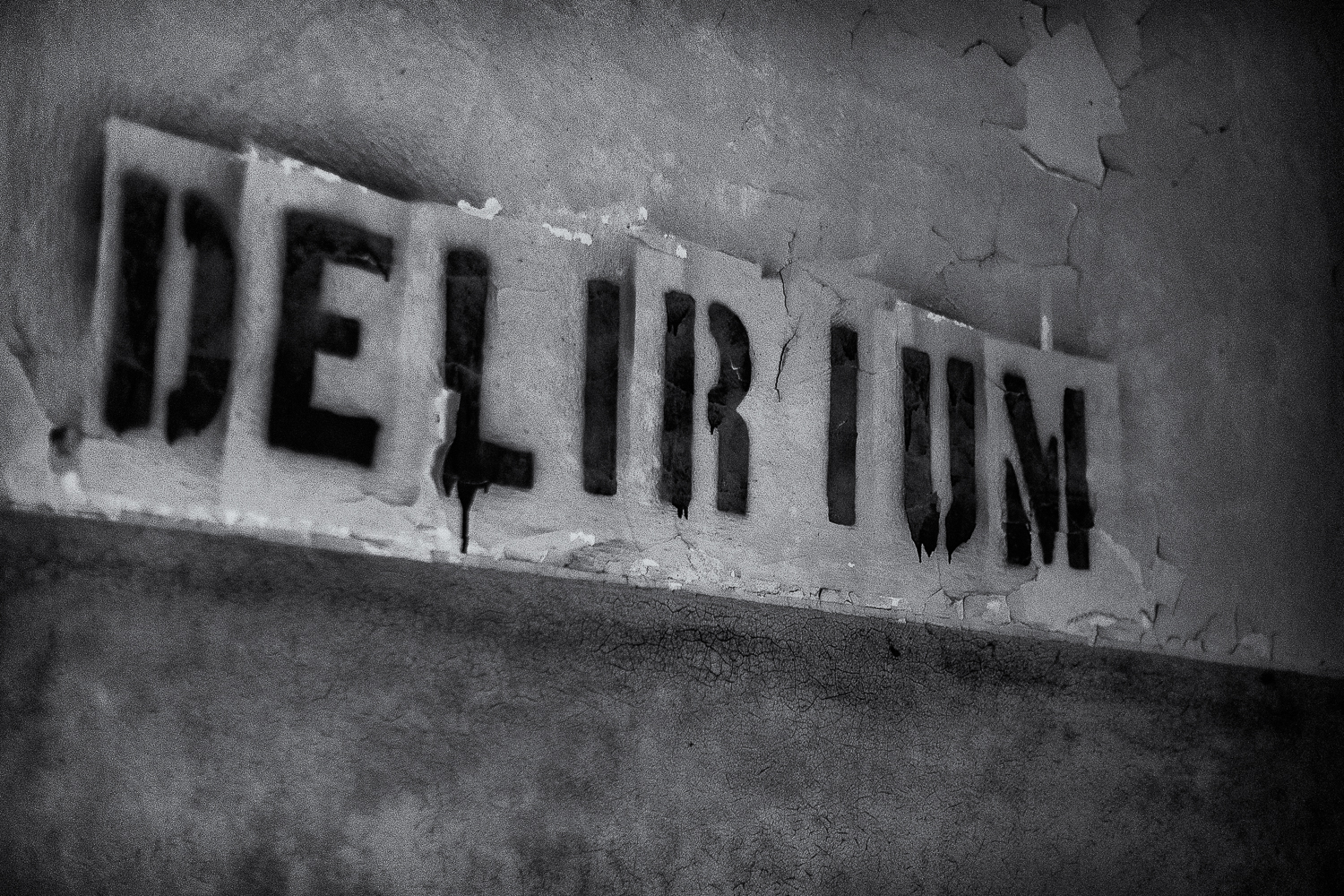

Visitare il manicomio di Vercelli è, come capita in questo tipo di strutture, molto inquietante. Si respira la sofferenza, si sente la morte, la tristezza, il dolore. Eppure fino al 1978 in questi ospedali venivano internate le persone diverse, affette da quelli che venivano definiti disturbi mentali. Ho visitato solo una parte della struttura, per riuscire a fotografarla tutta ci vorrebbero diversi giorni, ma credo comunque di essere riuscito a coglierne l’anima. L’odore di muffa e di chiuso regna sovrana in quasi tutti i padiglioni: scale su scale, porte distrutte, vetri in frantumi, fra radiografie, certificati, ricette mediche, manufatti e scritte sui muri, alcune di queste anche angoscianti.

Il padiglione più interessante è sicuramente quello che ospita la chiesa; è un edificio relativamente moderno e quindi costruito quasi sicuramente dopo la prima guerra mondiale. Le panche per i fedeli sono ammassate una sopra l’altra, la croce è caduta, c’è un organo, una macchina da scrivere: addirittura dei bicchieri e qualche testo sacro. Le finestre sono ancora intatte, come a rispettare la sacralità della chiesa. Bellissime e molto fotogeniche le scritte in latino sui muri che dominano la scena dall’alto.

Fra le mie esplorazioni urbex (risale al novembre del 2016) devo ammettere che questa è stata la più interessante, la più straniante. Per le dimensioni della struttura, enorme, e per la quantità di materiale storico che si può trovare negli uffici amministrativi: ho visto giornali degli anni ’30, cartelle cliniche del primo dopoguerra, montagne di dossier, di ricette. Anche negativi e pellicola da ripresa. E poi ci sono le sedie a rotelle, gli armadi, gli archivi, le stanze vuote ed immense, medicinali, bottiglie, giocattoli. Quando cammini fra i padiglioni cercando di capire quali sono i più interessanti sembra di trovarsi in un mondo post-atomico fatto di macerie e distruzione. E non è una bella sensazione.

Il manicomio non finisce più. È una lunga pesante catena che ti porti fuori, che tieni legata ai piedi. Non riuscirai a disfartene mai.

– Alda Merini

Tutti gli anni, in questa data, pubblico una foto scattata fra l’inizio e la fine dell’anno. E’ una tradizione consolidata da queste parti. Ma quest’anno no. Quest’anno ho scelto, mio malgrado, una foto scattata a novembre, una foto che mi possa servire da promemoria. Un’immagine che possa ricordarmi di non commettere uno degli errori più classici e banali che un fotografo possa fare. Si, perché il 31 dicembre ho scattato diverse foto, alcune anche (credo) interessanti. Purtroppo ho dimenticato di controllare le impostazioni, almeno quelle più rare (permettetemi l’espressione): in effetti non mi capita mai di modificare la qualità delle immagini, ma venerdì scorso, per provare un servizio web, ho scattato una foto (una sola) alla risoluzione minima consentita dalla macchina fotografica: 720×480. E il giorno dopo ho premuto quasi 100 volte il pulsante di scatto senza ricordarmi di verificare la risoluzione; ho controllato tutte le altre opzioni, ma alla risoluzione non ho proprio pensato.

Per il momento non voglio parlare di dove e perché ho scattato questa foto; si tratta però di uno scatto F/1.2 a 3200 ISO: praticamente al buio. E poi si augura ‘Buona Luce‘.