Ritornare ai Salesiani è un’esperienza sempre nuova e interessante. Credo che da queste parti passi più gente che in certi locali notturni, è un luogo vivo e in continua mutazione; ed è incredibile pensare che si tratta di un edificio abbandonato da quasi 30 anni. Tutte le volte che fotografo fra queste mura la situazione è completamente cambiata rispetto alla volta precedente: i graffiti sono sempre nuovi e sempre più belli (non tutti)(ultimamente il sesso si è preso la scena), gli arredi sono spostati e purtroppo gli atti vandalici (adesso anche in chiesa) sono sempre più evidenti e importanti. Per l’occasione ho accompagnato alcuni amici a visitare il collegio e ho deciso di fotografare solo con il 14mm per dare spazio e importanza all’opera dei writer che continuano a utilizzare le pareti per mandare il loro messaggio al mondo. Il problema adesso è capire quale messaggio vogliono mandare.

Leri Cavour è una frazione di Trino, in provincia di Vercelli, è una delle antiche grange fondate dai monaci cistercensi nel basso vercellese, un tempo possedimento di 900 ettari della famiglia Benso di cui fu conte Camillo Benso. Tra la moltitudine di paesi fantasma in Italia è forse uno dei più controversi, abbandonato a se stesso, tra qualche barlume di rinascita. Per la storia vi invito a leggere Paese Abbandonato di Alberto Bracco, in cui troverete tantissime informazioni, anche sugli sviluppi recenti.

Adesso il paese è aperto ai curiosi e ai vandali, recentemente anche la chiesa, rimasta chiusa sino a qualche anno fa, è stata violata. Un paese, una nazione, non dovrebbe mai dimenticare il suo passato: è un delitto mortale perché impedisce di imparare dai propri errori. Nelle foto ho preferito evidenziare il palazzo del Conte, l’unica parte interessata dai restauri di qualche anno fa. Con poco potrebbe tornare a splendere, i soffitti sono ancora maestosi e carichi di storia. L’unica consolazione è sapere che i turisti di passaggio (e sono tanti) possono ancora liberamente visitarlo, e si intravede una considerazione maggiore rispetto ad altri luoghi abbandonati: forse è ancora lo spirito del Conte a vegliare su questi muri.

La Chiesa di Leri Cavour è dedicata alla Natività di Maria Vergine. È attribuita [senza fonte direbbe wikipedia] all’architetto monregalese Francesco Gallo e risale alla seconda metà del settecento. Ci siamo capitati quasi per caso: stavamo tornando da Vercelli e passando per Trino abbiamo deciso di fare una deviazione molto veloce; sinceramente trovare la Chiesa aperta è stata una piacevole sorpresa dato che le ultime notizie la davano per murata. Nonostante la distruzione perpetrata da vandali e teppisti è ancora oggi -a oltre 10 anni dall’abbandono- davvero bellissima.

L’IPCA (acronimo di: Industria Piemontese dei Colori di Anilina) venne fondata a Ciriè, in provincia di Torino, nel 1922 dai fratelli Sereno e Alfredo Ghisotti, sopra quello che rimaneva d’un vecchio complesso industriale dell’800, dedito alla produzione di fiammiferi. (fonte AlbyPhoto) Questa fabbrica passerà alla storia come “La Fabbrica del Cancro“. Nel 1922 non esisteva ancora il concetto di sicurezza sul lavoro, così come le norme ambientali non erano nemmeno lontanamente concepibili. La fabbrica produceva pigmenti a base di ammine aromatiche, potenti cancerogeni vescicali, la cui pericolosità era stata descritta fin dal 1895 dal chirurgo tedesco Ludwig Rehn.

Nel 1956 la Camera del Lavoro di Torino descriveva la fabbrica in questo modo: “L’ambiente è altamente nocivo, i reparti di lavorazione sono in pessime condizioni e rendono estremamente gravose le condizione stesse del lavoro. I lavoratori vengono trasformati in autentiche maschere irriconoscibili. Sui loro volti si posa una pasta multicolore, vischiosa, con colori nauseabondi e, a lungo andare, la stessa epidermide assume disgustose colorazioni dove si aggiungono irritazioni esterne”.

Nel 1968 due operai, Benito Franza e Albino Stella, si licenziarono ed iniziarono ad indagare per conto proprio. Per qualche anno girarono tutti i cimiteri della zona, annotando i nomi dei compagni morti. Ne trovarono 134, e decisero che erano abbastanza. Dovevano sbrigarsi a fare denuncia: anche loro erano dei pissabrut, dei pisciarosso, come venivano chiamati i condannati dell’IPCA. La loro inchiesta fu alla base dell’apertura del processo, che riguardò 37 casi di morte avvenuta e 27 di grave malattia in corso. Tutti gli altri omicidi erano andati in prescrizione, o amnistiati. Il processo terminerà nel 1977 con una condanna a 6 anni di carcere per omicidio colposo ai titolari e dirigenti dell’azienda. Ulteriori indagini accertarono che le vittime tra gli ex dipendenti furono ben 168. In seguito alla condanna l’IPCA chiuse i battenti nell’agosto del 1982, lasciando in eredità solo inquinamento e morte. Per 650 milioni di Lire il sito venne acquistato dal comune di Ciriè, nel novembre 1996 con un finanziamento di circa 6 miliardi del Ministero dell’Interno vennero eliminati 5677 fusti (solventi, diluenti, residui di verniciatura, coloranti e reagenti), 4.660.220 kg di liquami tossici e bonificati 50 serbatoi e 13 vasche di decantazione. La bonifica terminò con pieno successo il 31 agosto 1998. Oggi la zona è completamente sicura e priva di agenti chimici pericolosi.

“Me ne sono andato dall’IPCA senza rendermi conto che il mio destino era segnato. I primi disturbi si verificarono nel novembre del 1966, con forti dolori addominali e fitte al basso ventre. La mia situazione attuale è la seguente: ho moglie e due figli. Non posso più fumare e bere, ho sempre dolori e devo restare sempre in cura. Anche questo però mi servirà a poco perché prima o poi morirò anch’io di cancro. Ma almeno so di che cosa morirò, e non come tanti altri compagni, morti di cancro, e che risultano essere morti di collasso cardiaco o polmonite“.

“Sulle mie lenzuola e sul cuscino conservo ancora l’impronta del corpo di mio marito. Infatti, pur lavandosi e facendosi il bagno prima di coricarsi, la notte tutti quei colori che aveva in corpo uscivano, trapassavano il pigiama e le lenzuola rimanevano impregnate… Dormendogli accanto, sentivo un forte odore acido emanato dal suo respiro…”

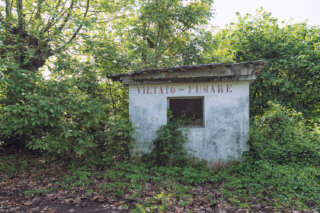

I depositi carburante sono un retaggio dell’Italia a cavallo fra le due guerre. Furono costruiti in tutto il paese per garantire l’approvvigionamento di combustibile ai mezzi militari; all’epoca il problema era molto sentito e centrale per lo svolgimento delle operazioni di guerra. Dopo la metà del secolo scorso molti di questi depositi persero il loro valore strategico e oggi, quasi tutti, versano in stato di abbandono oppure di lento e difficile recupero. Nei mesi scorsi ho visitato il deposito carburante di Monteu da Po, nella città metropolitana di Torino. E’ abbandonato da diversi anni, ma da qualche anno la zona è stata acquistata dal comune per un tentativo di (difficile) valorizzazione; l’interno è affascinante: valvole, manometri e tubazioni enormi, sentinelle e posti di guardia sopraelevati per difendere un obbiettivo importante e strategico nelle operazioni militari. Sembrano passati milioni di anni e invece è praticamente l’altro ieri.